最近また何度か質問を受けたのと、好みの感じでまとまった記事がネットで見当たらなかったので書いておく。オラのサブスクことO'reilly learning platformの入会方法、使用感、書籍の収録状況(日本語、英語)などついて。オライリーの技術書を年に何冊も読む人は加入を検討すると良いと思う。

この記事の要点

O'reilly learning platform の紹介

サブスクリプション形式で提供される書籍、動画その他の学習コンテンツ提供プラットフォームである。勝手にオラのサブスクと呼んでいる。

- 現在は公式日本語の紹介ページがあるので、まずはそこを見るとよい

- アクセス方式はWebおよびモバイルアプリ(iOS,Android)。UIは英語で提供されている

- Web版では基本的にふつうのページとして書籍の内容が提供される(特殊なリーダーは使用しない)のでブラウザ機能で翻訳なども問題なくできる

- モバイルアプリではWebのように翻訳はできない一方で、書籍単位でダウンロードしてオフラインアクセスで書籍の閲覧が可能

- フリートライアル可能なので興味があればまずは触ってみるとよい

- ただしフリートライアル後に契約に進んでしまうと費用が高くなってしまうので、フリートライアルが完了したら継続しないことをおすすめする

- よってフリートライアル中に読んだ本やハイライトのデータは捨てることになってしまう点には注意

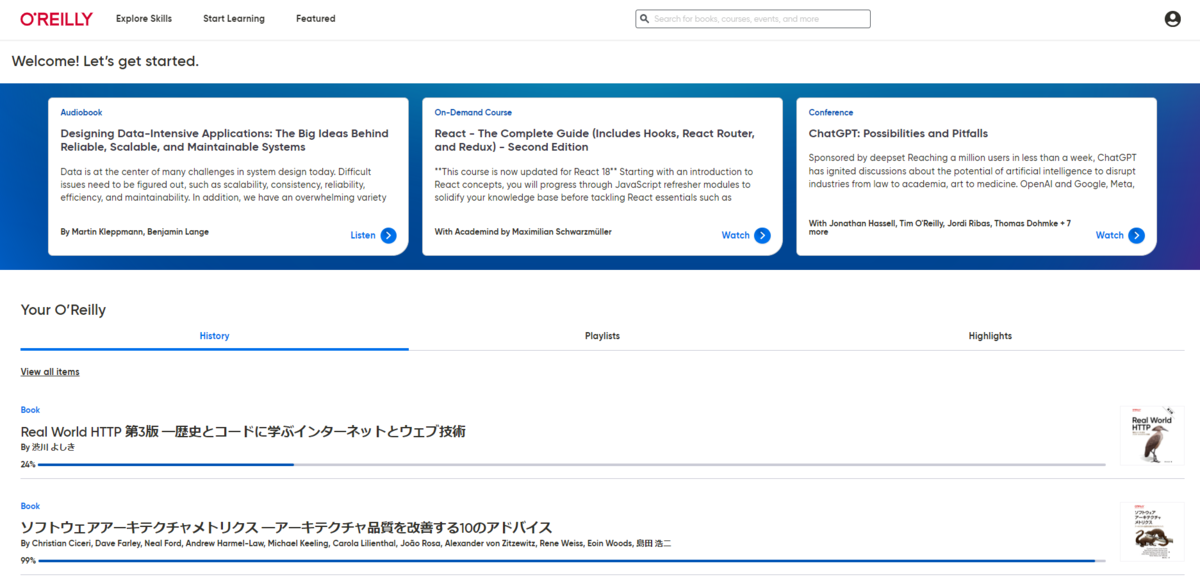

《筆者の利用イメージ(単なるトップページのスクリーンショット)》

費用に関して

個人契約であれば一番割引の多い年契約でも499$/年とちょっと高価である。たまにキャンペーンで割り引かれるようだが私は目撃したことがないので詳細は不明。

チーム単位や企業単位でのプランも存在する。ときどき福利厚生で利用できる会社もある(うらやましい)ので所属企業で利用できるかは念のため確認しておくとよい。

費用を抑えて利用するのであれば、ACM(米国計算機学会)のプロフェッショナル会員となりオプションとして利用するという方法がある。

- プロフェッショナル会員の会費は99$/年

- O'reilly learning platformを利用するためには、ACM Skills Bundle Add-Onの追加が必要。この費用は75$/年

- ACM会員としての特典は他にもいろいろある

というわけで普通に考えればACM会員として利用するのが良さそうだ。

ただし、ACM会員特典はときどき見直されるので継続的に O'reilly learning platform が利用できるかは不明だ。実際に過去に一時的に利用できなくなったこともある(ただ利用できなくなったタイミングでACM会員が大幅に減ったようで、その後オプションとして復活した)。年会費の更新時などには変更点やニュースをよくチェックするとよいだろう。

収録コンテンツについて

収録コンテンツは契約前でも確認できる。

洋書の充実度は当然高いのだが、最近はO'reilly Japanの翻訳書もかなりタイムリーに追加されるようになっている。

「オライリー学習プラットフォーム」からのお知らせです。

— O'Reilly Japan (@oreilly_japan) 2024年9月27日

2024年8月刊行の新刊『スタッフエンジニアの道 ―優れた技術専門職になるためのガイド』が「オライリー学習プラットフォーム」でお読みいただけるようになりました!https://t.co/CHhcMcvGjK

読み放題になっているというのがポイントで

- 最初から最後まで読まなければ損というマインドから解放され、つまみ読みが抵抗なくできる

- 書籍などで紹介される出典書籍を確認することもできる

点がとくによい。

というわけで、個人的にはかなり有用なサービスだと思っているので、おすすめ。